| オオイヌノフグリ (オオバコ科) 撮影:2017.02.13 |

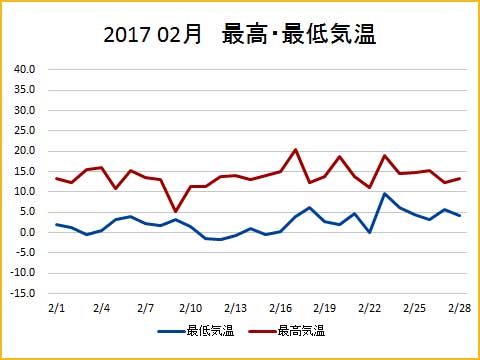

| 周辺の温度で開くと聞くオオイヌノフグリの花を観察しました。特別な設備も無く自然環境で行いました。写真は、カメラを固定しなかったことにくわえ、強風の日もあり、不完全な記録になりました。でも概ね傾向が判りましたので忘備記録としてアップします。 |

咲きそうに思われる蕾aに注目

近くのbも同時に観察 |

気温の上昇に伴って全開 bは、先が少し白くなる

周辺温度 17度 |

晴れ時々曇りでしたが、花の周囲の温度は、

約8度で低く半開きの状態です。

bは、気温が高ければ、開いたと考えます。 |

23日は、小雨交じりの強風の天気でしたが

気温が高く、花は開きました。(開花後3日目)

bも開きました。(周辺 14度) |

| aは、夕方散りました。 |

bも24日夕方散りました。 |

| この茎を観察した限りでは、花が開いた後、気温が下がって良く開か無い時間が長いと開花後2,3日間は散らないことが判りました。開いている時間が、花の寿命に関係してものと推測しました。そのことから、気温が上がり、花の開く時間が長くなる季節は、一日花になると推測できます。季節を変えて、再度観察したいと考えます。 |

|

|

| 蕊のの並び方に注目しました。左の写真(比較的痩せた庭で)のように雄しべと雌しべが、一列に並んでいない花が、観察場所で殆どでした。当然 花粉が振動などでこぼれない限り閉じても自家受粉は無理です。これは、株の成熟度や気温などの環境によるのか興味のあるとことです。もうすでに、生態学者や研究家は解明されていることと思いますが、今後興味を持って観察したいと思います。右(水田の畔で)は、蕊3本がほぼ花の中心に並んでいます。雄蕊が中心寄って行けば、自家受粉すると思います。 |